仕事より「いい人」

「いい人」と仕事をしたい

人が育つ「ひとまる」

人材が集まり、自発的に成長する人財となり、

安定した経営基盤を作る

こんな悩みを持つ方にオススメです

採用したいのに、

いい人材が見つからない

人が育たなくて

困っている

伝え方も接し方も

わからない

社員同士も、

うまくコミュニケーションが

取れていない

他社よりも、

うまくいってないと感じるが、

どうしたらいいのか

社員が

自ら成長するような職場って

どうやったら作れるのかな

採用も教育もコミュニケーションも職場環境も

「査定しない評価」で解決できます。

数字よりも時間よりも「見守りながら評価する」評価は、金銭感覚の査定ではないのです。

永続する会社には法則性がある

「人を育てることは重要なのは、わかる。でも、会社を続けていかなければ。。。」

と責任を重く感じるかもしれませんが、会社に強い基盤がなければ、あなたがいなくなった後に、

会社はすぐ崩壊してしまうかもしれません。

だからこそ、今から基盤を作る必要があるのです

延べ1,000社を超える会社研究により、わかったことは「見守り・育む仕組みを作れば、会社は存続する」ということ。

「ひとまる」を導入すれば、社長、管理職が「見守る」ことを通じて、成長し、従業員の「育む仕組み」が構築されて、会社を永続させる基盤を作ることができます。

中小企業が成長し、

永続するための

教育的人事評価活動

教育的人事評価とは?

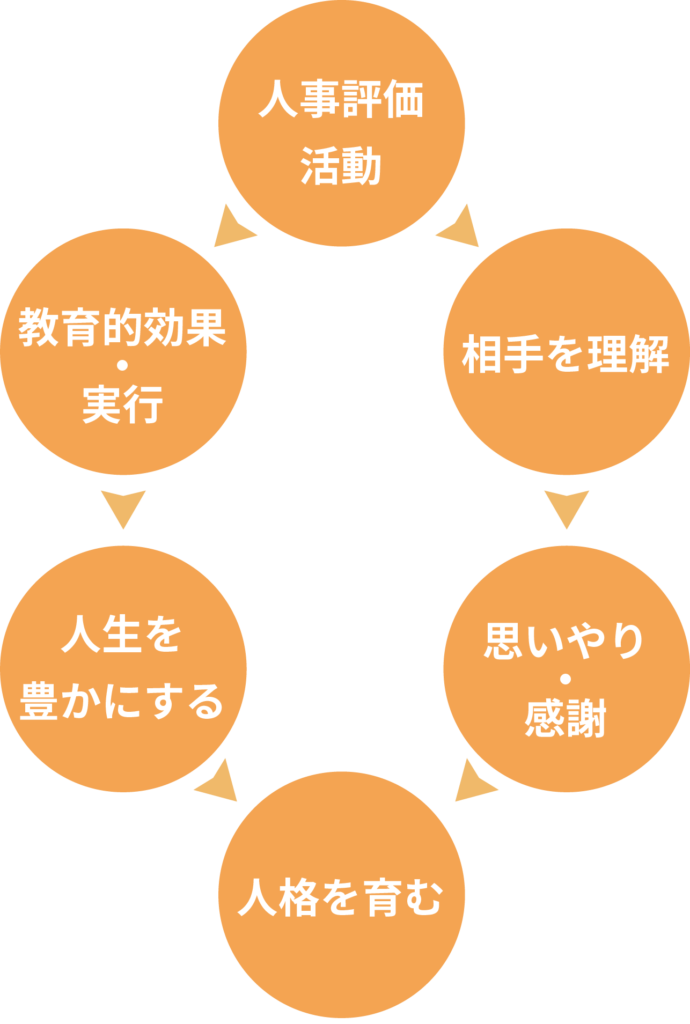

人事評価活動を行うことで、教育的効果とその実行ができることで、人生をより豊かに過ごせる「人格」を育むことができるようになります。

人事評価活動を通じて、相手の行動や気持ちを理解できるようになり、他者への思いやり・感謝の感情が生まれて人格のある言動が促されます。

もし、お金も時間もかけるならば、「育てる」ことも考えてみませんか。 このようにして「ひとまる」を意識的に導入すると、無意識に「みんなが成長するチーム」ができるようになり、社員みんなも仕事を通じて「いい人生」を送ってもらうことができ、結果として「人」の問題も解決しながらも、業績を上げることができるようになります。

TNC人事評価制度

「ひとまる」の特徴

![]()

感謝・感動にまる〇をつけよう

従来の人事評価制度では、改善を促すために○×を付けようとする姿勢が強いですが、「ひとまる」では文字通り「ひとにまるをつけよう」を基本にして、その人の存在を肯定することから始まります。

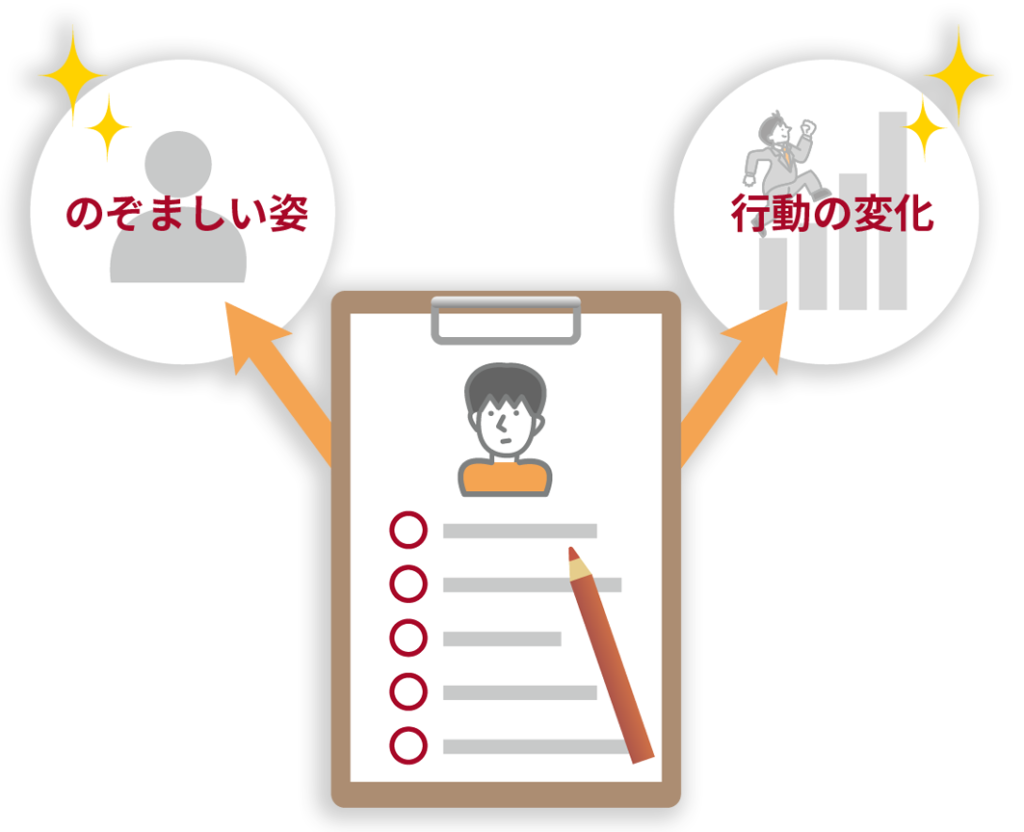

褒めて伸ばす、というだけでなく、その人の気質や能力を評価者となる上司、あるいは会社全体が深く理解をして、お互いに影響を受け、与えながら社員自身が描く「のぞましい姿」会社が求める「のぞましい姿」へと成長したり、行動が変化したりすることを実感することができます

![]()

あえてアナログにして強いキズナを作ろう

クラウドを使わない・効率を求めない・人を使い捨てにしないというが「ひとまる」のモットー。

評価項目の○×から点数を導き、それを見るだけでは、相手の気持ちや成長段階を汲むこともできず、相手を知ることは難しい。相手の成長を促すことは、さらに難しいのです。

だからこそ、人を知り、人は人に影響を受け、お互いに支え合い、時には切磋琢磨する関係を作るため、人と人の接点が多くなるアナログを大切にしています。

![]()

人を知るだけでなく、

全体の仕組みを知らせるキッカケを作ろう

お互いを知り、働くことに関心を持つことで、評価者と被評価者、上司と部下の関係や同僚との横のつながりも適切で適度な信頼関係が構築され、人が育つ環境が整えられます。

社員の成長は、会社の成長につながります。社員が成長することで、社員のモチベーションも高まり、会社は業務効率が上がり、会社への信用も期待も高まります。その結果、新たなビジネスのチャンスも生まれてくるのです。

「いい人」を育てる

評価の仕組み

評価をつける

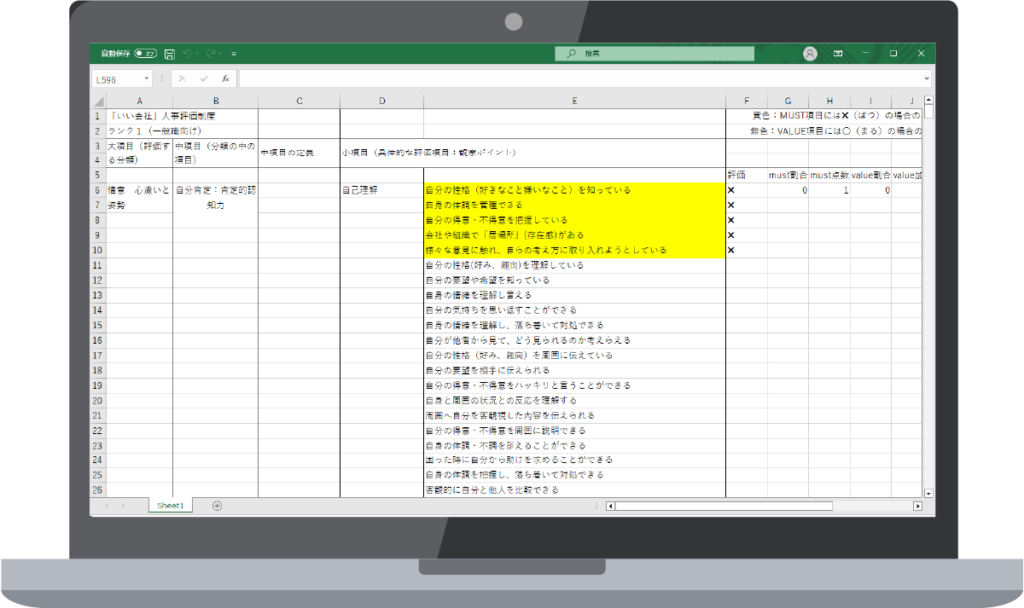

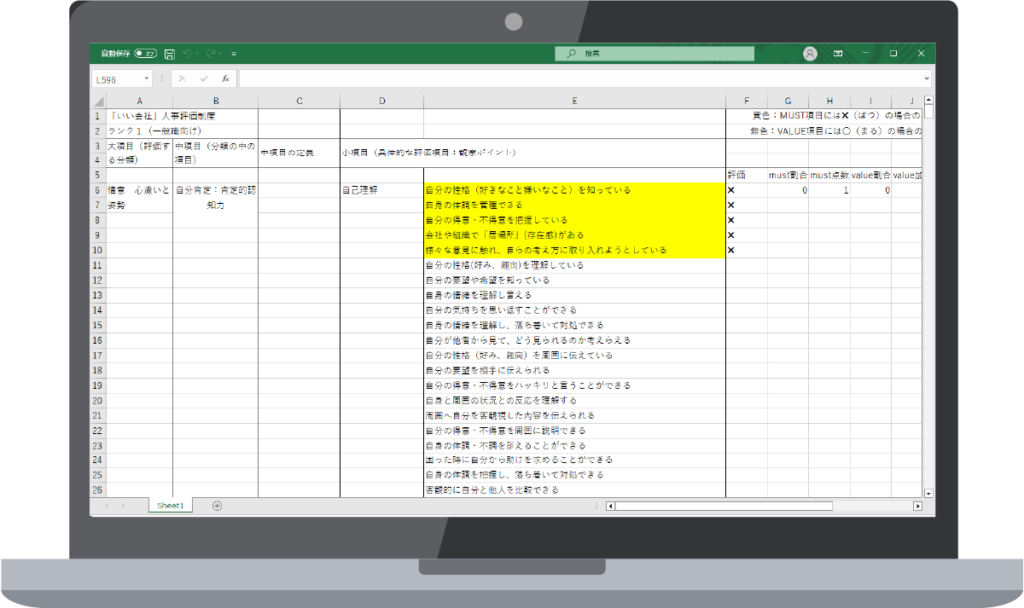

ここでは評価項目(観察ポイント)を○☓で評価します。

BASIC項目

「基本的で重要」な項目。会社として何を基本として大切にしているかがわかります。×がつかないように採用、教育に励みます。

VALUE項目

「素晴らしく、価値がある」とする項目。会社の理念(大切にしていること)に沿って頑張っている場合の「行動」に高評価を受けられる。意欲的に〇をつけます。

キズナを強める「人づくり会議」

役職者が参加し、対象者の評価結果や成長のための課題を真剣に考えて発表する会議です。これにより、会社の価値基準が徹底され、改めて役職者の成長を促すことになります。

また、次のリーダー候補者に会社の方針や求める社員像を伝えやすいので、そのリーダーが会社が求める従業員を新たに発掘・育成できる環境を作ります。真剣な議論の場が人を育てる実感に変わる一瞬となります。

心理的安全を向上させる「フィードバック面談」

「人づくり会議」で話し合った育成目標や育成方法を基に、評価者(上司)と被評価(部下)が2人で話し合う機会を用意します。きちんとした評価結果を伝え、常日頃から見守っているメッセージの発信から「安心して働ける職場である」実感を社員に持たせることが出来ます。

また自己評価と他者の評価の違いや「あるべき姿」への話し合いによる「目線を合わせ」を行い、認識と行動の調整をし、またモチベーションを高めることが出来ます。

必要な運用を

パッケージ化

社長も管理職みんなが成長し、永続的な経営基盤を作るためにプロフェッショナルが支援し、適切な運用を実現。

①従業員向け・評価者向け説明会

②評価者向け研修

③人づくり会議サポート

④フィードバック面談研修

⑤現地指導

⑥人事評価語チューニング

各社事情に合わせたカスタマイズ対応・新制度、評価制度の全面改定に協力

延べ1,000社を超える会社研究によりわかった法則性を中小企業向けに特化して落とし込み、永続する会社の仕組みを整えます。

- 目標管理制度サポート

- 人事評価活動サポート

- 人財化サポート

プロフェッショナルによる監修

多種多様な業界で人事や経営指導に携わってきたプロフェッショナルが監修することで、より安心かつ信頼性のあるサービスを目指しております。

牧野公彦

経営コンサルタント

経歴

法政大学イノベーション・マネジメント専門職大学院卒「生産性とメンタルヘルス」の研究分野において、従業員とその家族が働いて幸せになる経営を研究し、坂本光司先生(元法政大学大学院教授)に師事。2009年夏より「いい会社」活動を主宰し、全国40か所を超える地域で講演。延べ1,000社を超える会社研究により、法則性を説き、それら指導に取り入れ、全国で、延べ21,000名を超える参加者を集める「いい会社」の法則実行委員会(勉強会)を開催。2万人超に受講され、450社余を従業者とその家族が働いて幸せになる経営へ指導。「いい会社」コンサルティングチームを設立。2021年より現職。

成戸克圭

社会保険労務士

経歴

「いい会社」研究からの知見を用いて「働いて幸せになれる会社」支援をしている。労働法令による最低限の必要に迫られての労務管理ではなく、また労使トラブルを未然に防ぐことは当然として、働くことが労働者にとってプラスの意味になる労働環境・労務管理を目指す支援をしている。

人事評価活動への

取り組み・企業の声

中小企業において人事評価制度は、多くは導入されておらず、活用もわずかですが、社員を見守り・育む仕組みを作ったことで、社員の定着率が向上し、業務効率が上がった企業があります。

また、社員の成長を促すために、弊会が提供する研修プログラムを導入した企業は、社員のモチベーションが上がり、業績も向上しました。

導入企業様の声

ご契約者だけの

安心サポート

01

目標管理制度サポート

会社が成長するには、経営戦略を社員一人ひとりまで浸透させ会社やチームへの貢献を引き出す必要があります。そのためには、人事評価制度と並行して、目標管理制度を実施することが望ましいです。

「ひとまる」では、目標管理制度を導入されていない会社だけでなく、既に実施されている会社にも対応し、目標設定から面談記録の登録、目標達成度の評価の方法、評価結果のフィードバック方法まで、目標管理制度を既に導入済みの会社にも丁寧にアドバイスします。

02

人事評価活動サポート

人事評価制度を作ったら終わりではなく運用から改訂、大幅な刷新まで、人事総務部門がない会社でも、小規模事業所でも、プロジェクト型で伴走していきます。

パッケージの他に

・「ひとまる」導入前の企業診断と面談(導入効果の可能性の可否について確認。場合により「ひとまる」導入前にすべき内容を助言する場合もある。)

・導入プロジェクトメンバー設定指導

・「ひとまる」導入時、従業員向けの説明会開催(キックオフ)

・従業員向け「ひとまる」の仕組み研修会・評価者向け「ひとまる」研修会

・「人づくり会議」参加、指導

・フィードバック面談研修・実施後の検証会議

03

人を知るだけでなく、全体の仕組みを知らせるキッカケを作ろう

お互いを知り、働くことに関心を持つことで、評価者と被評価者、上司と部下の関係や同僚との横のつながりも適切で適度な信頼関係が構築され、人が育つ環境が整えられます。

社員の成長は、会社の成長につながります。社員が成長することで、社員のモチベーションも高まり、会社は業務効率が上がり、会社への信用も期待も高まります。その結果、新たなビジネスのチャンスも生まれてくるのです。

今だけの特別価格

「いい会社」を増やしていきたい、との思いから、中小企業および小規模事業所では、導入が難しい方々へ、お役立ちになりたいと「今だけの特別価格」を提供いたします。

基本導入セット

44 万円(税込)

「働いて幸せになる」社会を一緒につくりましょう

TNC人事評価制度ひとまる

よくあるご質問

現在、「ひとまる」に興味を持っていただいたこと自体がタイミングである可能性が高いです。また、実際にお話を伺いながら「ひとまる」導入が可能であるか確認させていただく場合もあります。

そして、良いかどうかではなく、導入して成功しやすい会社として以下に挙げておきます。

- 経営者が本気で従業員を育てたいと考えている

- スケジュールを確実に実行できる

- 人事評価活動を正確に理解するキーマンがいる

(この人が事務局を務めると更に上手くいく) - 会社と従業員の間の一定の信頼関係が成立している

作れないならば、評価をしないことです。人を育てるのには時間は必要です。

確かに迷いますね。ただ、一人ひとり個性ある人間を育てるには、効率性を期待した一律の仕組みでは難しく、個別に丁寧に接するしかありません。ただし、育成に近道は無くても「してはならないこと」をすることによる遠回りはあります。

「ひとまる」は地道な活動となりますが、その結果、社員が成長した組織が、より効率的に働くようになるということで、効率性も達成できるケースも出てきました。

変わりませんので、ご安心ください。

可能です。機密事項が含まれる人事関連の質問をさせていただくことがありますので、機密事項保持の契約書のみ、必要となる場合もございます。

さいごに

TNCについてこの人事評価制度を「ひとまる」と名付けたのには、理由があります。人に○をつけよう、評価する、仲間の頑張りに「いいね」と労い、褒めることをよしとしよう。

そうしたら、きっと

成長した人が「丸くなる」

組織が、チームが、ひとつのまる(輪)になる

笑顔が増えて、お互いの顔が丸くなる

このような意味を込めて、「ひとまる」が誕生しました。

生産性や合理性を重視し、査定して点数をつけて、これを望む人はそれでもよいのですが、きっと評価項目の×や減点だけで見るような会社にある「どんな仕事をしてくれるか」ではなく、温かく「働いて幸せになれる職場」を作ることを大切にしています。

制作者として意外であったのは、「ひとまる」を導入された企業の多くの社員さんが「人事評価」という言葉に動揺されたことです。この国で働く人の「評価」に対するアレルギーを感じました。

しかし「ひとまる」を導入し、実際に触れることにより、すべての社員さんが「ひとまる」に感心し、素直に受け入れていただけたことをお伝えしておきます。

ひとまるを通じて、あなたの会社で働く人たちが互いを信頼し、お互いを支え合える、安心して働ける職場を作ることに貢献できれば嬉しい限りです。

社長も管理職みんなが成長する。それが「ひとまる」です。

お問い合わせ

後日、事務局および担当から返信させていただきます。お気軽にお問い合わせください。

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

TNCについて

専門分野を持ち、多様性がある集団で「いい会社」活動を実現するための支援チームの名称です。

人事評価活動は、地道な活動で中長期を視野に入れているため、大量の広告活動は控え理解ある中小企業に導入を目指すものと考えております。

私たちTNCでは「従業員とその家族が働いて幸せになる」経営を実践する中、自律的な成長とキャリアデザインを構築できる社内環境を整えながら、自らの役割を果たし、業務に貢献できる人財を「人財化」として推奨しています。

ユーザー目線とは人事管理部門ではなく、従業員ら働く人たちであります。 また経営者と従業員との円滑な組織運営に貢献していきます。